반룡사(盤龍寺) 낙조를 보려거든

[경산곡곡 스토리텔링]

기사입력 2021-11-12 오전 9:19:49

▲ 경산시 용성면 용전리 소재 반룡사

1. 상처 많고 사연 많은 반룡사

본래 절집은 산골에 있어야 찾아가는 맛이 있다. 용성면 용전리에 위치한 구룡산 반룡사 가는 길은 구불구불한 산길이다. 만추의 풍경이 눈길을 사로잡는다. 산길을 몇 구비 지나면 가척리로 들어가는 비오재 고개가 나온다. 비오재는 슬픈 전설을 품고 있다. 소금장수의 젊은 아내는 고갯마루에 나가 날마다 지아비를 기다린다. 그러다가 흑심을 품은 마을의 남자에게 겁탈을 당하고 아내는 목을 매고 만다. 아내가 죽은 줄도 모르는 남편은 꽃신을 품에 안고 집으로 달려간다. 아내가 죽었다는 사실을 알고서 그도 따라 죽는다. 소금장수 부부의 애틋한 사연은 비오재 고개를 지날 때마다 떠오른다. 그들의 못다 이룬 사랑은 붉은 단풍으로 피어난다.

미나리로 유명한 육동마을이 보인다. 옛 용강초등학교는 ‘육동마을행복센터’로 탈바꿈했다. 봄이면 마을주민들이 운영하는 식당에서 미나리와 돼지고기도 먹을 수 있다. 아이들과 뛰어놀 수 있는 운동장과 펜션, 방갈로, 세미나실을 갖춘 행복센터이다. 경산에도 이런 오지가 있나싶게 절은 깊숙한 곳에 숨어 있다. 네비게이션의 안내를 따라가면 경사진 길로 차를 안내한다. 포도밭 사잇길로 한참 올라가면 산중턱에 절이 있다. 구룡산 중턱에 자리한 반룡사는 첫 인상이 호쾌하다. 훤칠한 인물의 누각이 나그네를 반긴다.

절집도 독특한 분위기가 있다. 귀족의 대저택 같은 웅장한 절이 있는가하면, 대도시의 작은 집 같은 아담한 절도 있고, 시골 할머니집 같은 푼푼한 절도 있다. 반룡사는 시골의 큰집 같다. 한때는 신라 왕실의 총혜를 받던 큰 절집이었으나 세월의 풍우를 겪으면서 쇠락한 절집이다. 적적하고 고요하고 한가롭다. 대웅전 마당에 서면 저 멀리 산들이 아득하다. 절집 아래 용전리 농가에서 모락모락 연기가 피어오르면 큰집의 사랑채 아궁이가 생각난다. 갈색의 마른 솔잎에 불땀이 들면 밤하늘의 별처럼 반짝이던 황홀한 불빛들이 불현 듯 그리움을 몰고 온다.

▲ 반룡사 인근 왕재길 안내 표지판

‘왕재’라고 부르는 지명은 무수한 상상을 불러오는 설화를 품고 있다. 원효와의 사이에 아기를 잉태한 요석공주는 경주에서 산내를 거쳐 반룡사에 해산을 하러 왔다. 사정이 여의치 않아 압량 밤나무골 어느 집에서 설총을 낳는다. 다시 반룡사로 와서 설총을 키우면서 지냈는데, 왕실의 가족들이 왕자를 보러 왕재를 자주 드나들었다고 한다. 역사는 사실에 근거하지만, 문학은 상상에서 출발한다. 이 설화가 사실이냐 아니냐는 역사가의 몫이고, 관람객은 상상을 즐기면 된다. 나는 반룡사에 다녀올 때마다 꼬부라지며 사라지는 길의 끝이 늘 궁금했다. 김기림의 수필 〈길〉을 떠올리게 하는 그 길을 마음먹고 가보니 자그마한 저수지가 있었다.

설화를 바탕으로 반룡사는 2006년 ‘왕재길 걷기’와 원효 요석공주 설총을 기리는 ‘육법공양다례제’를 거행했다. ‘육법공양(六法供養)’이란 향(香)·등(燈)·꽃(花)·차(茶)·쌀(米)·과일(果) 등 여섯 가지의 공양물을 예를 갖춰 올리는 것을 말한다. 올해도 약식으로 다례제를 했는데, 절에서 준비한 호박죽이 맛있었다. 청아한 목소리의 비구니 스님이 부르는 찬불가도 귓전에 맴돈다. 두 번째 찾아간 날은 날씨가 쌀쌀했다. 탑 앞에 노란 모과 바구니가 공양물로 놓여있었다. 향기로운 모과향은 과육이 썩으면서 내뿜는 향기가 아닌가. 소신공양(燒身供養)하듯 저토록 매혹적인 향기를 뿜는 것이 모과 말고 또 있으랴. 누각에는 항시 차와 온수가 준비되어 있다. 누구든지 따스한 차 한 잔 마시며 풍경을 즐길 수 있다. 반룡사는 열린 공간이다.

▲ 반룡사 석조

2. 선홍빛 노을에 흠뻑 젖고 싶어라

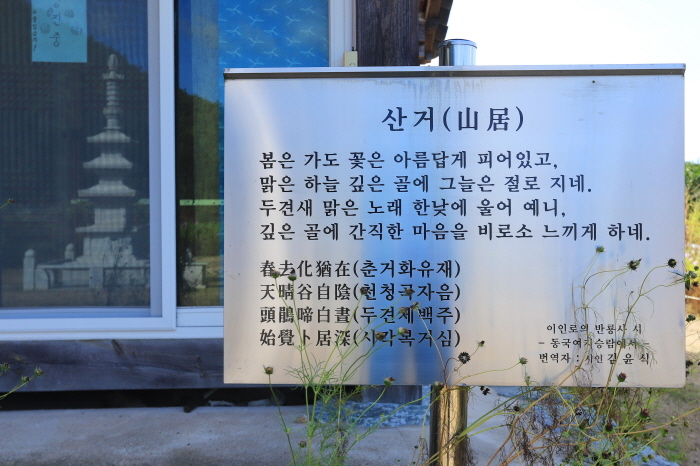

반룡사는 신라 문무왕 때 이 고장 압량부 출신 원효대사가 창건하였다고 전한다. 고려시대에는 원응국사가 이곳에 주석하며 대중수하여 고승대덕이 구름처럼 모이고 석학 명사가 찾아 들었다 한다. 몇 번의 화재와 시대의 격랑을 거치면서 반룡사에 대한 기록물이 거의 남아있지 않다. 고려중기의 석학 노계 이인로(李仁老)도 반룡사를 찾아 머물며 ‘산거(山居)’라는 시를 남겼다고 《동국여지승람》에 전한다. 탑 오른쪽 종무소 앞에 가면 시 산거(山居)를 만날 수 있다.

산거(山居) / 이인로 지음 / 김윤식 번역

春去化猶在(춘거화유재) 天睛谷自陰(천청곡자음)

杜鵑帝白晝(두견제백주) 始覺卜居深(시각복거심)

봄은 가도 꽃은 아름답게 피어있고,

맑은 하늘 깊은 골에 그늘은 절로 지네.

두견새 맑은 노래 한낮에 울어 예니,

깊은 골에 간직한 마음을 비로소 느끼게 하네.

▲ 반룡사 천불관음상

이 시를 번역한 분이 시인 김윤식 선생이다. 경산문인협회를 창립하시고 저항시인으로 유명한 서지 선생을 여기서 만나니 반가움이 앞선다. 오래전 반룡사 답사를 왔을 때 용전리 마을회관 앞에 차를 세웠다. 그때 도로가 집 마당에서 도리깨로 콩타작을 하고 있었다. 어린 시절 시골에서 본 장면을 그곳에서 만날 줄이야. 일행은 마을 가운데로 난 길을 걸어서 반룡사로 올라갔다. 세월의 풍파를 겪으면서 반룡사는 쇠락의 길을 걷기 시작했다. 1900년대 초 큰 화재로 절은 폐허가 되다시피 했다. 1998년에 와서야 대웅전과 요사채를 복원하였다. 2006년 현 주지인 혜해 스님이 부임하여 누각도 짓고 중창사업을 벌여 현재 가람의 모습을 갖추었다.

▲ 경북도 문화재로 지정된 반룡사 화문석 부재

나는 해우소 뒤편으로 발길을 옮겼다. 깨진 석조물들이 여기저기 누워 있다. 하나하나 문양도 살펴보고 깨진 비문도 읽어본다. 세월의 무게를 견디지 못해 쓰러진 것들이다. 저들도 한때는 온전한 석탑으로 혹은 비석으로 제몫을 옹골차게 해냈을 것이다. 주춧돌과 석불 조각, 부도탑 조각, 공덕비 등이 무언(無言)으로 역사를 증언한다. 1900년 초에 반룡사에 원인을 알 수 없는 큰불이 났다. 그때 반룡사의 보물들은 여기저기 피신을 간다. ‘목조관음보살상’은 청도 대운암으로, ‘반룡사 동종’은 포항 서운암으로, ‘금강반야다라밀경 반룡사 목판본’은 밀양 표충사로 흩어졌다. 게다가 1991년 주지 스님이 출타한 틈을 타서 문화재 도굴범이 보물 ‘목조아미타불’을 훔쳐갔다. 화재로 본절을 떠난 보물들은 타지를 떠돌고 있다. 이처럼 반룡사는 상처도 많고 사연도 많은 절집이다.

답사를 다녀보면 폐사지에서 오래 머물고 싶다. 온전히 제 모습을 간직한 유적지도 좋지만, 상처입고 허물어진 자리에서 많은 생각이 떠오른다. 인간도 절집도 풍경도 고정된 것은 없다. 흘러가는 시간에 순응할 뿐이다. 대웅전 뒷산 소나무는 불타는 절집과 실려 가는 동종과 부처님을 지켜보았으리라. 반룡사는 해질녘 가을 석양이 아름답다. 몇 번 마음먹고 찾아갔으나 사진 속 석양을 만나지 못했다. 아직 공덕이 부족한 탓이리라. 대웅전 앞마당에서 물결치는 산맥과 서녘하늘을 바라보면 자연이 연출하는 기기묘묘한 장면을 만난다. 선홍빛의 장려한 노을이 서녘하늘을 물들이는 반룡사 낙조를 언제 볼 수 있으려나. 집으로 돌아오는 길에 초닷새 초승달과 샛별이 동행해 주었다.

<글 / 이운경(이경희)>

<사진 / 무철 양재완>

'여 행 등 산 편 > 경산곡곡스토리텔링' 카테고리의 다른 글

| 경산곡곡 스토리텔링에 사진을 싣다 - 31(중산지)(경산인터넷뉴스) (0) | 2021.12.14 |

|---|---|

| 경산곡곡 스토리텔링에 사진을 싣다 - 30(영남대 민속촌과 러브로드)(경산인터넷뉴스) (0) | 2021.11.29 |

| 경산곡곡 스토리텔링에 사진을 싣다 - 28(경산 코발트광산)(경산인터넷뉴스) (0) | 2021.10.29 |

| 경산곡곡 스토리텔링에 사진을 싣다 - 27(난포고택에 가을이 깃들면)(경산인터넷뉴스) (0) | 2021.10.14 |

| 경산곡곡 스토리텔링에 사진을 싣다 - 26(원효성사의 탄생과 도천산 제석사)(경산인터넷뉴스) (0) | 2021.08.30 |